第41回日本集中治療医学会学術集会 ランチョンセミナー6

「経肺圧(肺内外圧差)を理解する」

掲載:2014年10月 / 文責:レスピラトリ・ケア部

アイ・エム・アイ株式会社 人工呼吸器部

第41回日本集中治療医学会学術集会にて開催された、フロリダ大学教授Edger J. Jimenez先生による教育セミナーLS-6「経肺圧(肺内外圧差)を理解する」の講演内容をご紹介します。食道内圧測定による経肺圧(肺内外圧差)の理解と、重症呼吸不全症例に対する人工呼吸器設定のご参考になれば幸いです。

なぜ肺保護が必要か?

人工呼吸管理を行う上で、肺保護は常に念頭に置いておくべきことです。Barotrauma, Volutrauma, Biotrauma, Atelectraumaを防ぐことが非常に重要です。なぜなら、呼気終末時に肺胞が開いていなければ肺胞にずり応力が掛かってしまい、肺胞損傷を招きます。これらに注意することによって患者さんの転帰は大きく異なると言えます。

健常な肺では、吸気、呼気において肺胞はほとんど伸縮せず開いた状態で安定しています。(Fig,1)

つまり、肺胞管が伸縮することでガス交換は行なわれているからです。一方、肺障害では多くの肺胞が呼気時に虚脱し(Fig,2)血管外に水分が漏れてしまうことにより肺胞毛細血管と肺胞管の間が離れてしまいます。このように肺胞管の距離が近くなったり遠くなったりすることで、さらに血管外に水分が漏れ肺胞内に水分が入り無気肺を形成してしまいます。

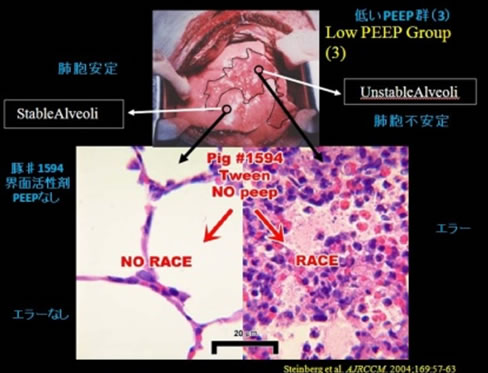

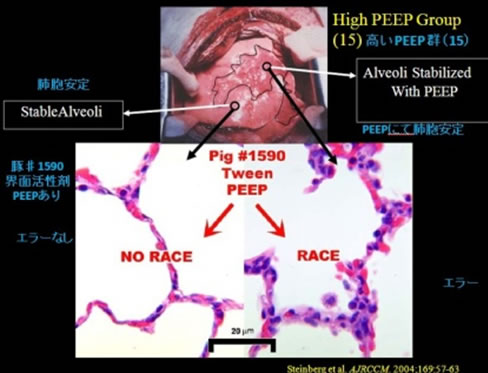

Steinbergら1)は動物実験で、Low PEEP group (3cmH2O)に4時間人工呼吸管理したところ、肺障害モデルの肺胞は不均一であるが、正常な肺胞とダメージを受けた肺胞が混在していることを報告しています(Fig,3)。これらダメージを受けた肺胞は肺胞の構造が崩れており、水分、赤血球、炎症性タンパクが肺胞内に多く漏出しています。しかし、このグループに15cmH2OのPEEPを付加したところ、ダメージを受けた肺胞は炎症状態は見られるものの、構造は正常状態となりました。(Fig,4)

適切なPEEP値とは?

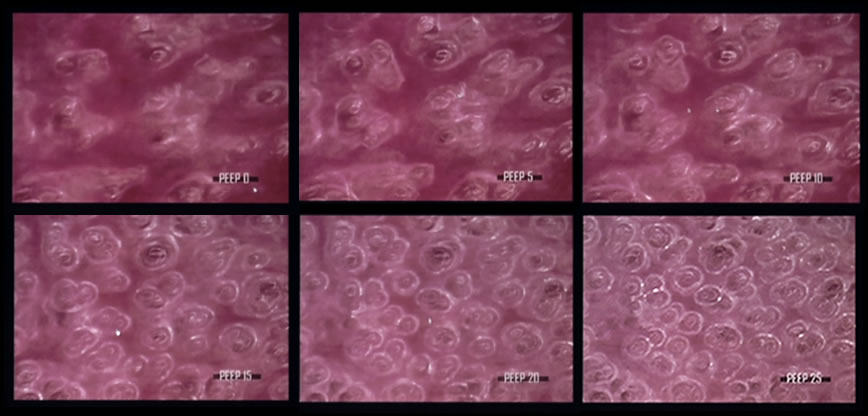

下図(Fig,5)は、肺障害のモデルにPEEPを0、5、10、15、20、25cmH2Oに設定した場合の電子顕微鏡像です。PEEPが0~20cmH2Oまでは肺胞管内に水分が漏出しているのがご確認頂けるでしょう。また、ところどころに肺胞虚脱が確認でき、PEEP 10cmH2Oであっても肺胞の一部はリクルートされていますが十分ではないことがご理解いただけるでしょう。

Fig,5

左上段よりPEEP=0,5,10cmH2O

左下段よりPEEP15,20,25cmH2O

における呼気時の肺胞を電子顕微鏡で観察した像

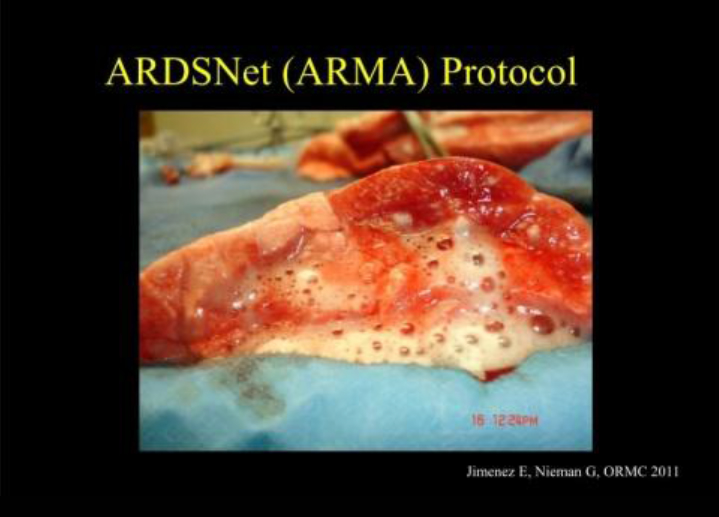

ARDSNetの試み

ARDSNetでは15年以上前より、人工呼吸器による肺障害(VALI)を防ぐための呼吸器設定について様々なstudyが実施されてきました。例えば、ARMA-trialではLow tidal(6ml/kg)と High tidal(12ml/kg)を比較し、Low tidal群において生存率に優位差が認められたことを報告し、他にもPplatを30cmH2O以下で管理することによってVALIの予防となる可能性について報告しました。

また、2010年に発表されたARDSNetで過去に行われた3つの研究、ALVEOLI, LOVS, EXPRESSのメタ解析2) で、2つの非常に重要な点が示されました。

一つ目は、肺障害のない患者へのHigh PEEP(15cmH2O以上)は肺へのダメージを引き起こす。二つ目に、Moderate(中程度)、Severe(重症)ARDS群ではHigh PEEPが統計学的に優位な患者転記の改善をもたらした事から、Moderate(中程度)以上のARDSではHigh PEEPは患者転記に寄与する可能性があると言われています。(Table1)

これらARDSNet studyは、人工呼吸器の設定が患者予後に影響する事を示しましたが、ARDSNetのProtocolは生理学的な概念がなく、恣意的であるため人工呼吸器の設定指標として十分であるとは言い切れません。

Table1

経肺圧について

原疾患(全身浮腫、腹圧上昇、妊娠、胸郭異常、熱傷)や、体格(肥満)などの違いによって患者さん各々の肺メカニックスが全く異なることを念頭に置かなければなりません。

気道内圧は呼吸管理において重要な指標ですが、Pplat(プラトー圧)は肺の内側の圧をモニタリングしているだけです。しかしコンプライアンスの変化は経肺圧を測定しなければわかりません。

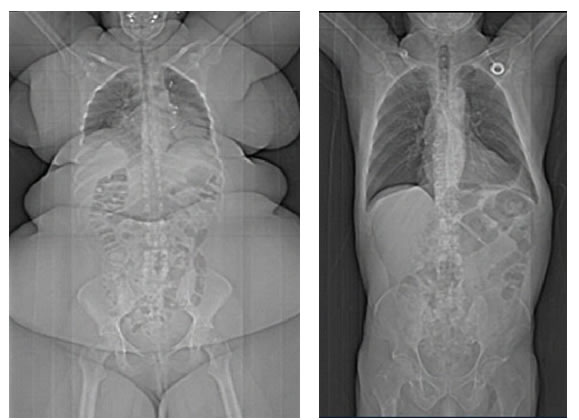

肺容量や疾患が同じであっても標準体型の患者さんと極度の肥満患者さんの胸部レントゲンを比較してみると、人工呼吸管理のアプローチが大きく異なることが理解できます。(Fig,6)

Fig,6

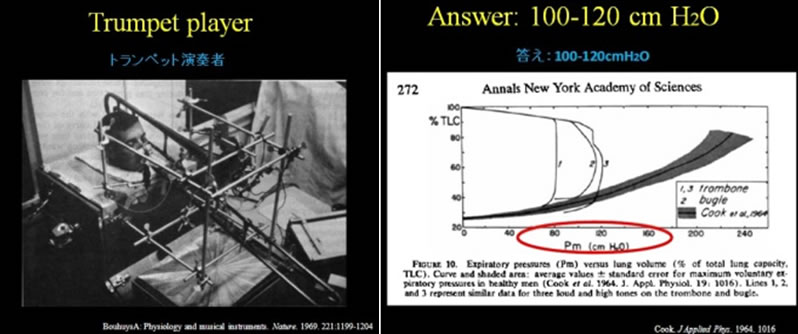

気道内圧とトランペットプレイヤーの関係

気道内圧は30cmH2O以下で管理しなければ肺障害を起こす事は知られています。右図(Fig,7)は1969年に行われたstudyで、トランペットプレイヤーの気道内圧を測定したものです。結果、気道内圧は100cmH2Oを超えていましたが、彼らはARDSやALIに罹患しません。なぜならトランペットプレイヤーは呼吸筋を調節して経肺圧を正常範囲内になる様に調節しているからです。

Fig,7

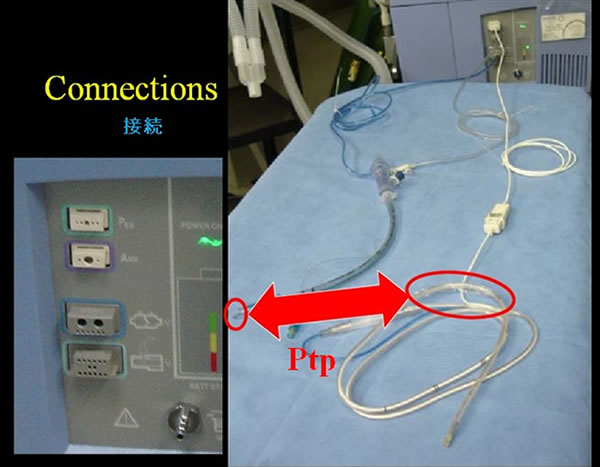

食道バルーンの挿入法について

経肺圧によって気道内と胸腔内の圧変動を知ることが出来ます。食道は心臓の後ろ側にあり胸腔に近い場所であるため、食道内圧は胸腔内圧に最も近似した値をモニタできると言われています。また、食道内圧は特定部位の圧であるため、胸腔内の平均圧と考えることができます。ちなみに経肺圧とは、気道内圧から食道内圧を引いた値です。

プラトー時の経肺圧はPtp-plat、呼気時(PEEPレベル)の経肺圧はPtp-PEEPと呼ばれています。もし、患者さんが肥満であったり頭部挙上や仰臥位にすることで、肺周囲の環境は大きく変動し経肺圧も同様に変動します。また、肺胞内圧を適切にモニタリングするためにPtr(気管内圧)を当施設ではHFO施行時にしばしば測定しています。(Fig,8)

Fig,8

食道内圧測定カテーテルですが、8Frのカテーテルは細く曲がりやすいため留置困難であるケースがあり、当施設ではあまり使用しません。一方、NGチューブタイプのカテーテルは留置が簡便であるため、当施設では看護師や呼吸療法士が留置しています。留置法はBaydur maneuverと呼ばれる方法で、食道の下部1/3に留置します。カテーテルを進めていくと、Cardiac-Oscillation (心臓の拍動)が確認され、心臓の後ろにバルーンが留置されたことが確認できます。さらに進めるとCardiac-Oscillationが消え、胃に入ったことが確認できます。そこからゆっくりとカテーテルを引いていくと再びCardiac-Oscillationが現れるので、その位置で固定します。

留置位置の確認方法ですが、自発呼吸がある場合は、気道内圧と食道内圧のドロップが同時に行われている場所が適正な位置と言えます。(Fig,9)

Fig,9

腹圧と肺メカニックスについて

健常肺をCO2で気腹をした場合、気腹圧が10mmHgを過ぎた辺りでクロスし、さらに上昇するにつれてCcwが下降しPplatは上昇しています。気腹圧が20mmHgを超えるとPplatは30cmH2Oを超え Ccwは10ml/cmH2Oを下回ってしまいます。

たとえ健常肺であっても腹部で何が起きているかによって経肺圧は変動することがお分かり頂けるでしょう。(Table2)

Table2

・Ccw(ml/cmH2O)=□ ・Pplat(cmH2O)=●

肺障害と経肺圧の関係-1

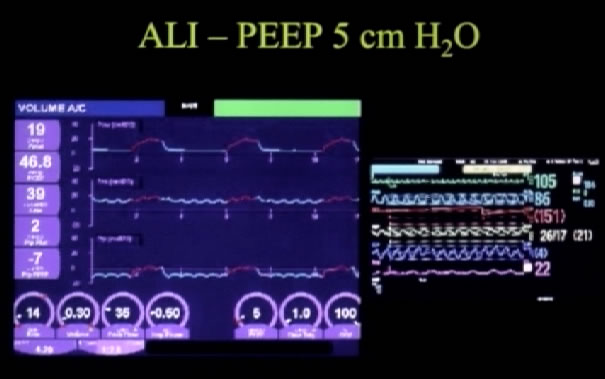

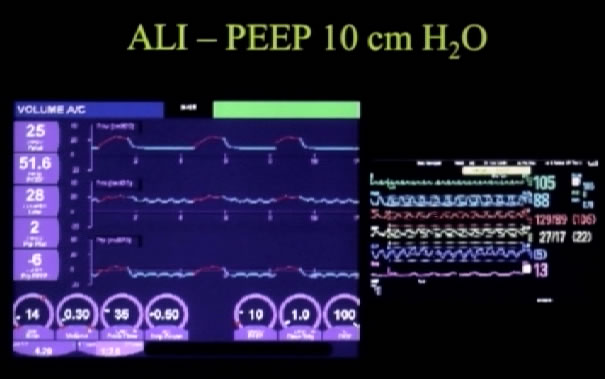

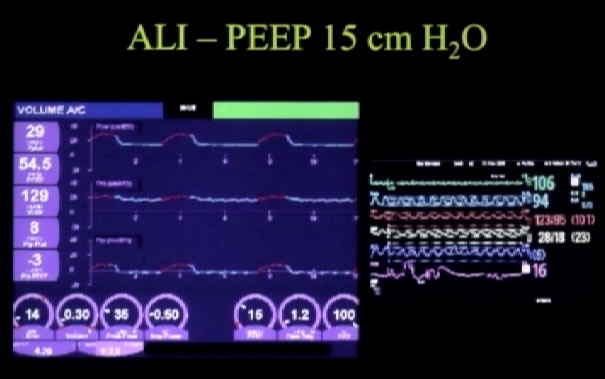

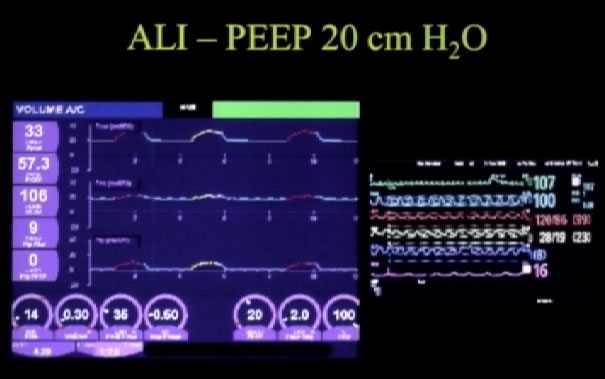

肺障害の動物実験(気腹は行っていない)を行ったところ、PEEP5~15cmH2Oでは経肺圧は-7~-3cmH2Oとなり、肺胞は虚脱していると考えられます。さらにCapnographyを見てみると下図(Fig,10)となり、Ptp-PEEPを最低でも0cmH2Oに設定することが重要であることが示されました。

|

PPEEP=5cmH2O PPCO2=46.8mmHg PPtp-PEEP =-7cmH2O |

P>PEEP=10cmH2O PPCO2=51.6mmHg PPtp-PEEP=-6cmH2O |

PPEEP=15cmH2O PPCO2=54.5mmHg PPtp-PEEP=-3cmH2O |

PPEEP=20cmH2O PPCO2=57.3mmHg PPtp-PEEP= 0cmH2O |

Fig,10

肺障害と経肺圧の関係-2

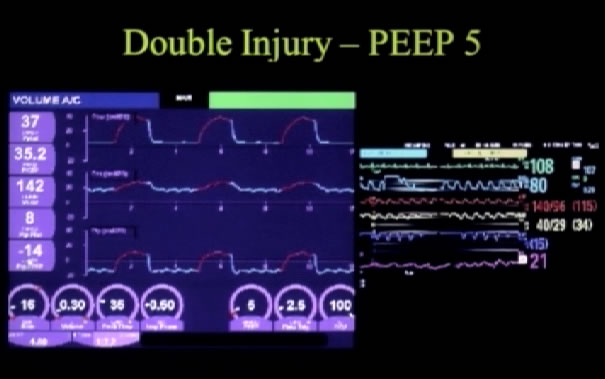

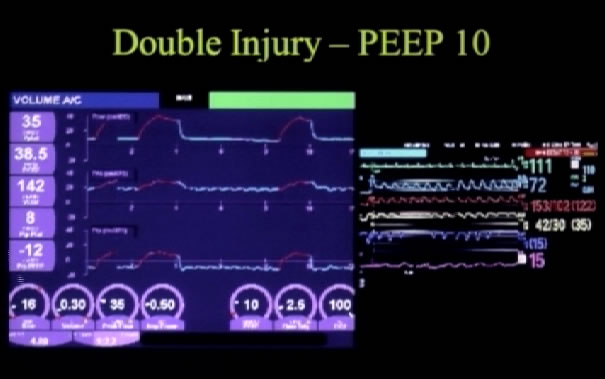

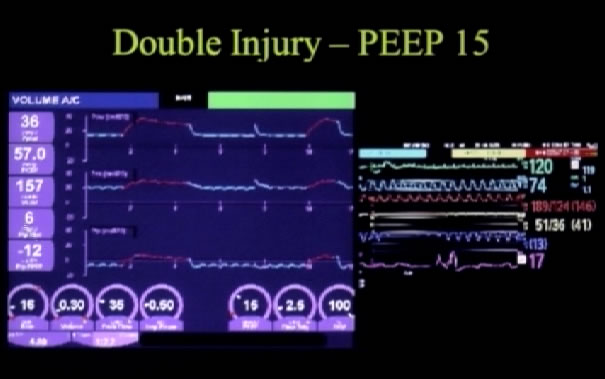

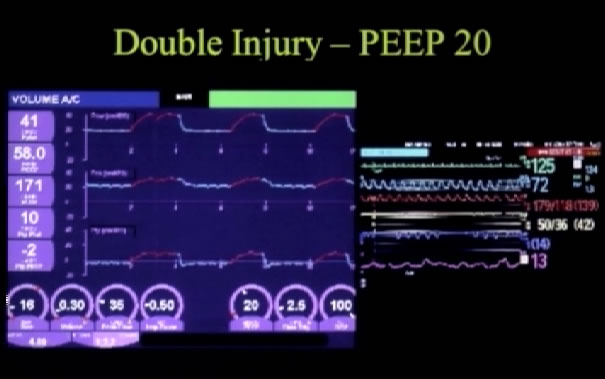

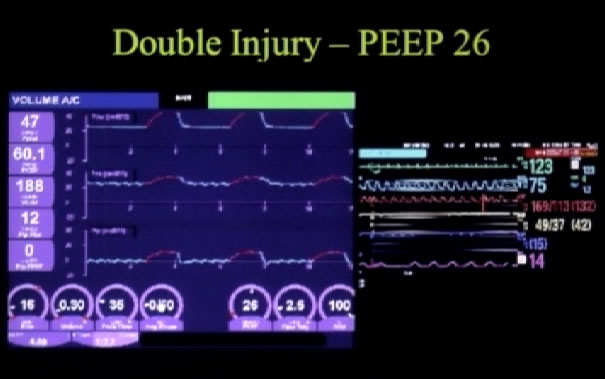

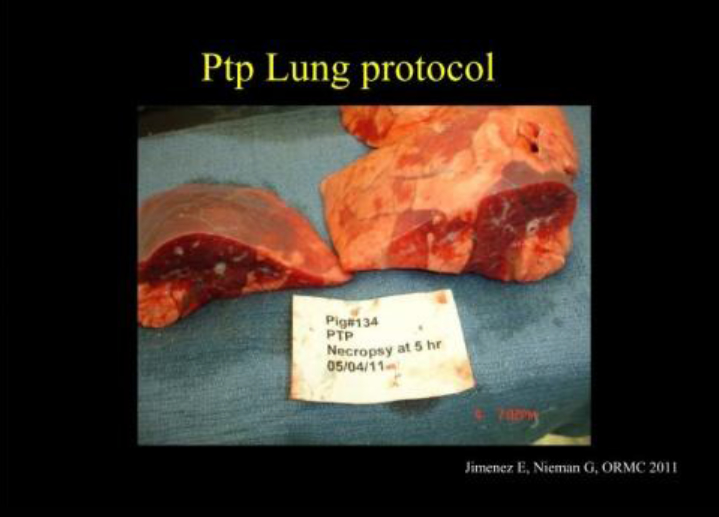

肺障害モデルに気腹を行った実験では、Ptp-PEEPを0cmH2Oとするためには、PEEP=26cmH2O、Pplat=47cmH2Oとなりましたが、血圧は正常値を維持し、換気と還流が適正に行われていることが理解できます。もし、肺胞の虚脱が胸腔内圧による因子である場合、右心系の血流が抑制されます。もし、食道内圧のモニタリングを行わず闇雲に高いPEEPや高い吸気圧の設定を行なうならば、肺が過膨張となる危険性があります。(Fig,11)

|

PEEP=5cmH2O Ptp-PEEP=-14cmH2O Pplat=37cmH2O Ptp-plat=8cmH2O PCO2=34.3mmHg |

PEEP=10cmH2O Ptp-PEEP=-12cmH2O Pplat=39cmH2O Ptp-plat=10cmH2O |

PEEP=15cmH2O Ptp-PEEP=-12cmH2O Plat=36cmH2O Ptp-plat=7cmH2O |

PEEP=20cmH2O Ptp-PEEP=-2cmH2O Pplat=42cmH2O Ptp-plat=10cmH2O |

PEEP=26cmH2O Ptp-PEEP=0cmH2O Plat=47cmH2O Ptp-plat=12cmH2O PCO2=61.3mmHg |

Fig,10

人工呼吸器設定と経肺圧、サイトカインについて-1

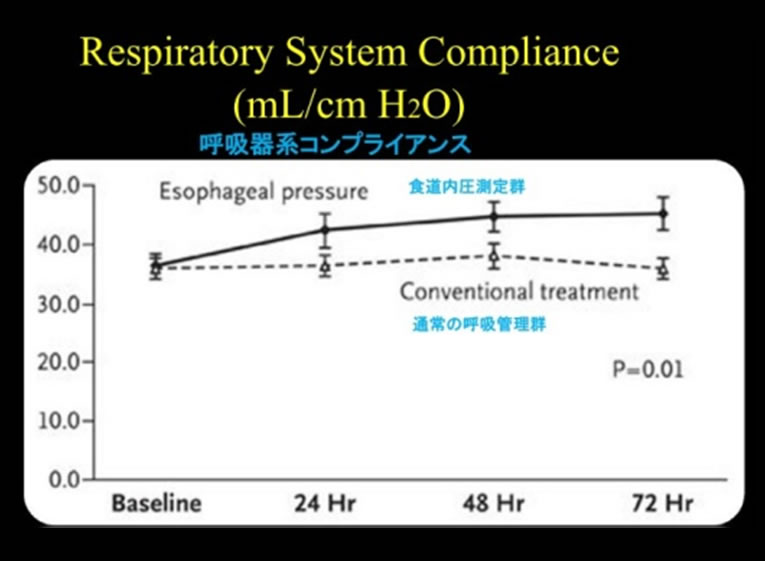

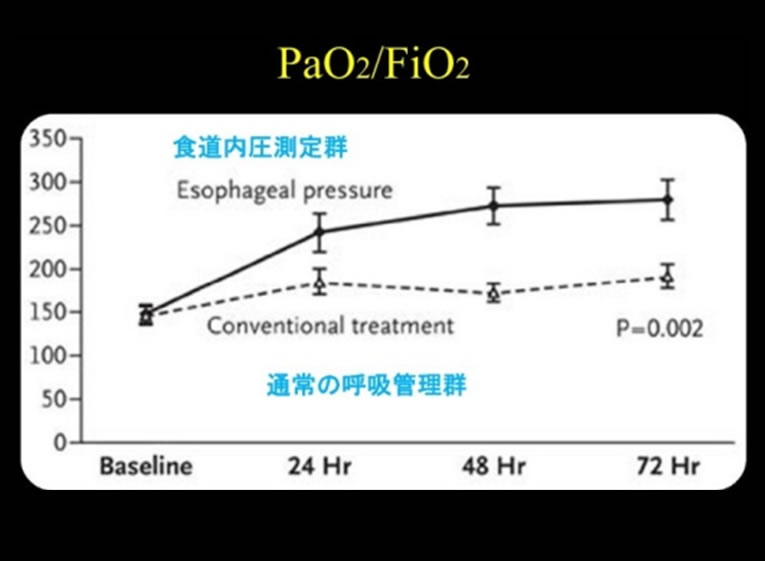

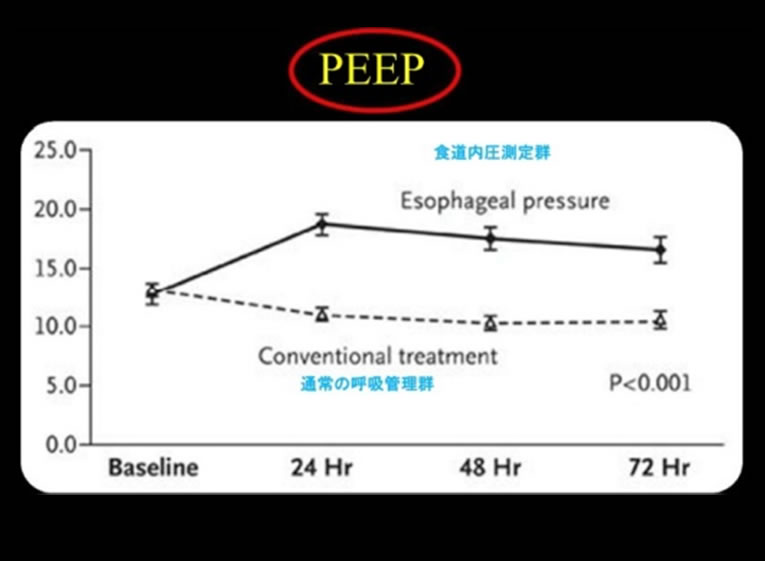

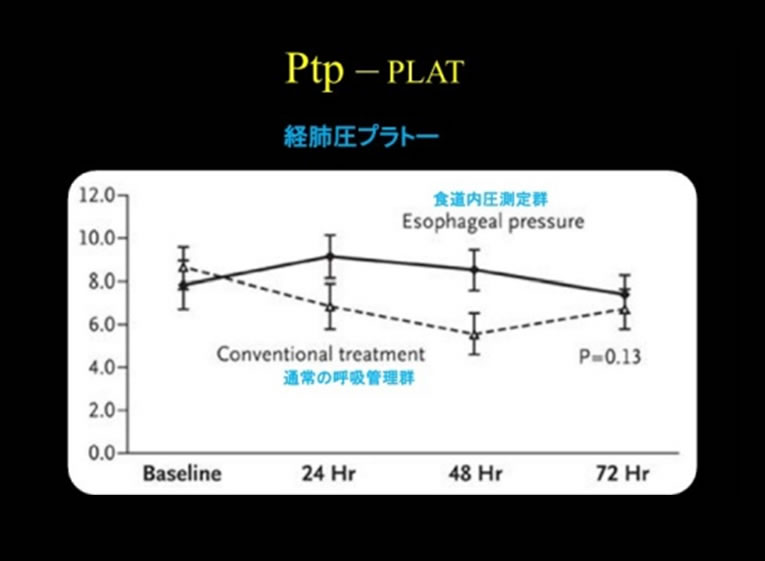

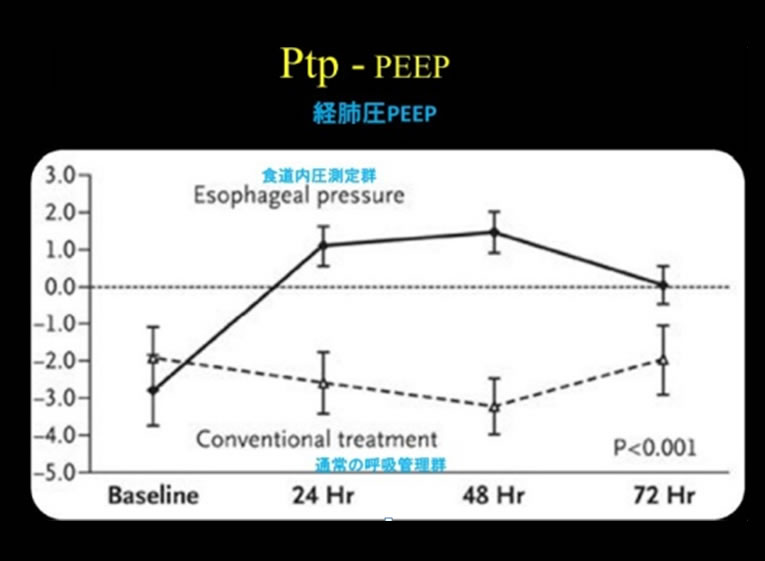

2008年にD. Talmorらは、食道内圧のモニタリングに基づいたPEEPの設定とARDSNetのprotocolに従った呼吸管理の比較3)をしました。P/F比、Crs、PEEP、Ptp-PEEP、Ptp-platにおいて食道内圧群が高値を維持できる傾向がみられました。我々も同様の検討を2012年に動物実験で行った際、結果は同様となりPtp-PEEP≧0を維持しました。(Table3)

|

|

|

|

|

|

Table3

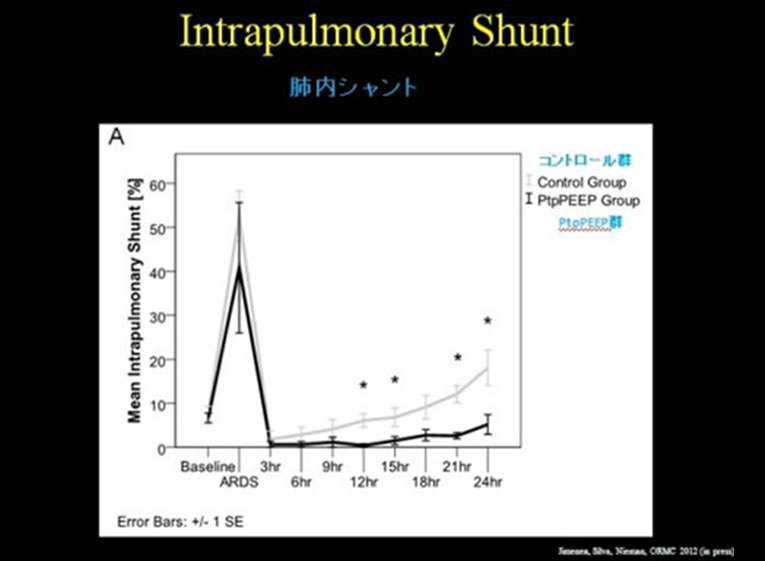

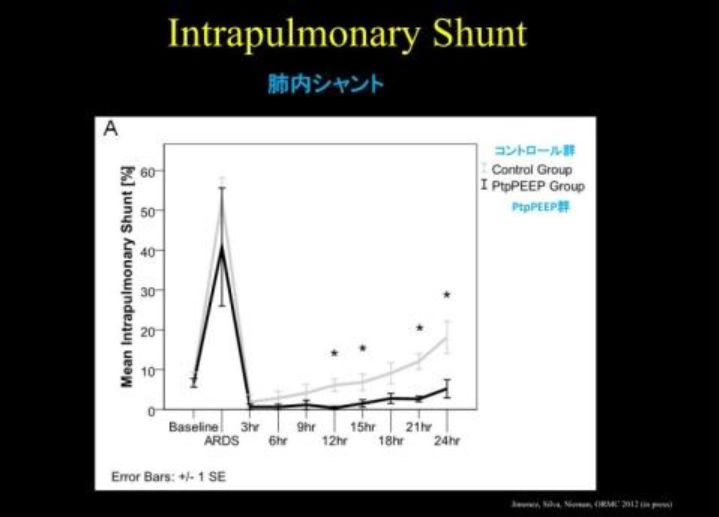

さらに、我々はシャント率、バイオプシーの比較を行ったところ、シャント率ではARDSNet群に比べ食道内圧群は肺障害を優位に低くコントロールできました。

|

|

|

Table4

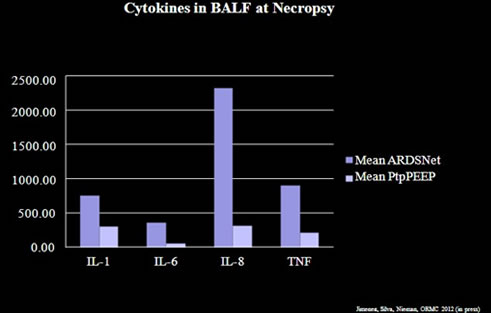

下表(Table5)はARDSNet Protocolで管理した症例で、左はARDSNet Protocolで管理 した群、右は経肺圧で管理した群を示しています。表の左縦軸はサイトカイン濃度、右縦軸はPtp-PEEP、横軸は時間を表しています。折れ線グラフはPtp-PEEP値を、棒グラフはサイトカイン濃度を表しています。また、点線はPtp-PEEPが0cmH2Oとなっているポイントで線を引いたところARDSNet群において、Ptp-PEEPが0を下回った直後より、IL-6、 IL-8の血中濃度が上昇していることが読み取れます。一方、食道内圧群ではPtp-PEEP≧0をキープしており、サイトカインの発生も抑制することが確認できました。

注目すべきことは、両群のPtp-PEEPの差はわずか2cmH2O程度であるにもかかわらず、炎症系の反応は大きく異なっており、

IL-6、IL-8共に経肺圧を用いた呼吸管理にによってこれらサイトカインの産生を抑制していることです。

Table5

人工呼吸器設定と経肺圧、サイトカインについて-2

BALF(気管支肺胞洗浄液)検査においてもIL-8はARDSNet Protocol群において優位に高値を示し、血中WBCに有意差は見られませんでしたが、BALFにおいてはARDSNet Protocol群において優位に高値を示しました。(Table6,7)

体液管理と経肺圧について

Stroke Volume Variation(下図右)において、両群に統計学的有意差は見られませんでしたが、肺水腫の指標となる両群の肺組織のWet/Dry比(下図左)では、P=0.0012と経肺圧群が優位に低値を示したとの結果が得られました。(Table8)

Table8

まとめ

Ptp-platは15~18cmH2O、Ptp-PEEPは0~3cmH2O以内で管理することを推奨します。現在、NIHとハーバード大学が中心となってでEPVent-strategyという20の異なる施設で、食道内圧を指標とした呼吸管理の優位性についての研究を行っています。

参照文献

- 1.Alveolar instability causes early ventilator-induced lung injury independent of neutrophils.

Steinberg J. et al Am J Resp Crit Care Med 2004 - 2.Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis.

Briel, M. et al. JAMA 2010; 303: 865-873. - 3.Mechanical ventilation guided by esophageal pressure in acute lung injury.

D.Talmor. Et al. NEJM 2008; 359: 2095-2014 - カテゴリ

- 学会展示会レポート

- 商品レビュー

- ユーザーの声

- イベントスケジュール

- 保守点検技術講習会

- 学会展示会・セミナー

- 特設コーナー

- 人工呼吸器PAL(仲間たち)

- 体温管理 UpToDate

- アンブ蘇生バッグ

- 赤外観察カメラpde-neo

- Respiratory Products

- Technical & Safety Tips

- シミュレーション・ラボ

- 海外レポート

- 特別企画

- インテリジェンスサービス

- 保守点検マニュアル更新のご案内

- セミナーDVD・ハンドブック等

- 呼吸回路図・呼吸回路組立

- 文献・抄録情報

- 医療機器関連書籍のご紹介

- 商品に関する資料のご請求

- その他

- メールマガジンのご登録

- メールマガジンのお問合せ

- intへのお問合わせ

- サイトマップ

- 会員制サイト

- Neuro モニタリング倶楽部

- RTXの広場 [ 休止中 ]

- 会社情報

- アイ・エム・アイ